你有没有想过,古人的日子过得那叫一个规律,日出而作,日落而息,可为什么他们的平均寿命却只有区区30岁呢?这可真是让人费解啊!今天,我们就来揭开这个谜团,从多个角度来探究古人作息规律与寿命之间的关系。

一、饮食营养:粗茶淡饭,营养不足

古人虽然作息规律,但他们的饮食却并不丰盛。在那个年代,人们的生活水平普遍较低,大多数人连温饱都难以解决。据史料记载,古代的平民百姓一年到头都吃不上几次肉,更别提营养均衡了。而那些达官贵人,虽然能吃到一些肉食,但也是以素食为主,肉类只是偶尔的奢侈品。这种饮食结构导致古人在营养摄入上存在严重不足,缺乏蛋白质、维生素、矿物质等人体必需的营养成分。

二、公共卫生:卫生条件差,疾病肆虐

古时候,公共卫生和卫生设施非常落后,人们生活在拥挤、狭窄、不卫生的环境中。城市中的贫民区和城郊地区更是如此,疾病和感染的传播非常容易。据历史学家统计,古代的瘟疫和疫情频发,严重威胁着人们的生命安全。而当时的医疗水平也相对较低,治疗手段简单,医疗资源匮乏,使得疾病爆发时,人们无法及时得到救治。

三、战争与政治:动荡不安,生命无常

古代社会动荡不安,战争频发。那些生活在战乱年代的人们,生命安全时刻受到威胁。据史料记载,古代的战争死亡率非常高,许多士兵和百姓在战争中丧生。此外,古代的政治局势也相对不稳定,政权更迭频繁,导致社会动荡,人民生活困苦。

四、婴幼儿夭折:幼年死亡率高,拉低平均寿命

在古代,婴幼儿的夭折率非常高。据学者林万孝的研究,在平均寿命为30岁的社会中,有40%的人会在10岁前死亡。而婴幼儿的夭折,无疑拉低了古人的平均寿命。就像你家房子的面积是200平方米,隔壁老王家房子的面积是20平方米,你俩的人均住房面积就被拉低到110平方米!所以,古人的平均寿命只有30岁,也与婴幼儿夭折率较高有关。

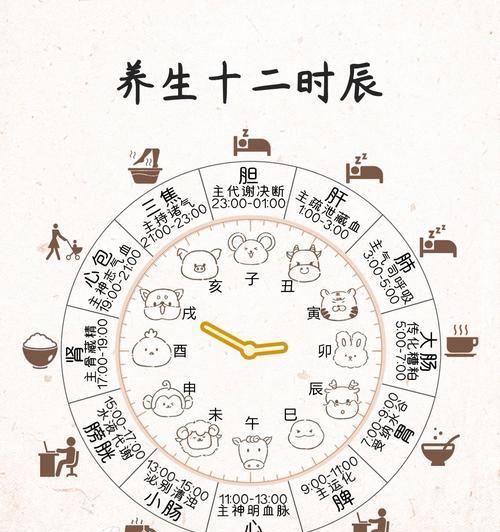

五、作息规律:看似规律,实则艰辛

虽然古人作息规律,但他们的生活却并不轻松。比如,古代的官员们要早起上朝,凌晨3点就要在午门外候着,这叫作息规律吗?再比如,古代的学子们要十年寒窗苦读,不管冬夏,都要坚持学习。这种作息规律看似规律,实则充满了艰辛。

六、遗传因素:基因决定寿命,不可忽视

当然,除了上述因素外,遗传因素也是影响古人寿命的一个重要因素。据科学研究,人类的寿命在一定程度上受到遗传基因的影响。而古代的遗传基因与现代人相比,可能存在一定的差异,这也是导致古人寿命较短的原因之一。

综上所述,古人作息规律与寿命之间的关系并非简单的因果关系。古人的寿命之所以只有30岁,是由于多种因素共同作用的结果。从饮食营养、公共卫生、战争政治、婴幼儿夭折、作息规律以及遗传因素等多个角度来分析,我们才能更全面地了解古人寿命短的原因。而这也提醒我们,在追求健康长寿的过程中,要关注生活的方方面面,才能让生命之花绽放得更美丽。